开篇·沃野召唤青春答卷

当乡村振兴的号角响彻巴渝山川,一群来自西南大学的青年学子背负行囊,将实验室里的智慧与田埂上的渴盼紧紧相连。"禾韵乡研"实践队以科技为笔、汗水为墨,在劳模精神指引下探寻产教融合新路径,于竹海湿地间感悟生态文脉共生之道,更将"农机培训+环保科普"的双引擎注入乡村肌理——这场跨越5天的青春奔赴,不仅是知识与土地的深情对话,更是新时代青年对"谁来种地、如何种好地"这一时代之问的铿锵回应。

与劳模对话:种田新青年的时代答卷

7月7日,“禾韵乡研”实践队走进梁平稻科技小院,与全国劳模蒋丽英展开“产教融合——新时代的种地人”主题座谈。劳模以田中秧智慧农业产业学院为例,揭秘校企协同培育“双师型”新农人的创新路径。“传统农业人才模式已跟不上智能化转型,我们通过优化课程体系,让学员三年掌握农机应用到维修的全套技能,成了新时代‘最靓的仔’。”她以“幸福是奋斗出来的”激励学子,强调新时代农人需兼备技术与自立自强精神,在田野书写奋斗青春。

田埂课堂:科技小院里的知行合一

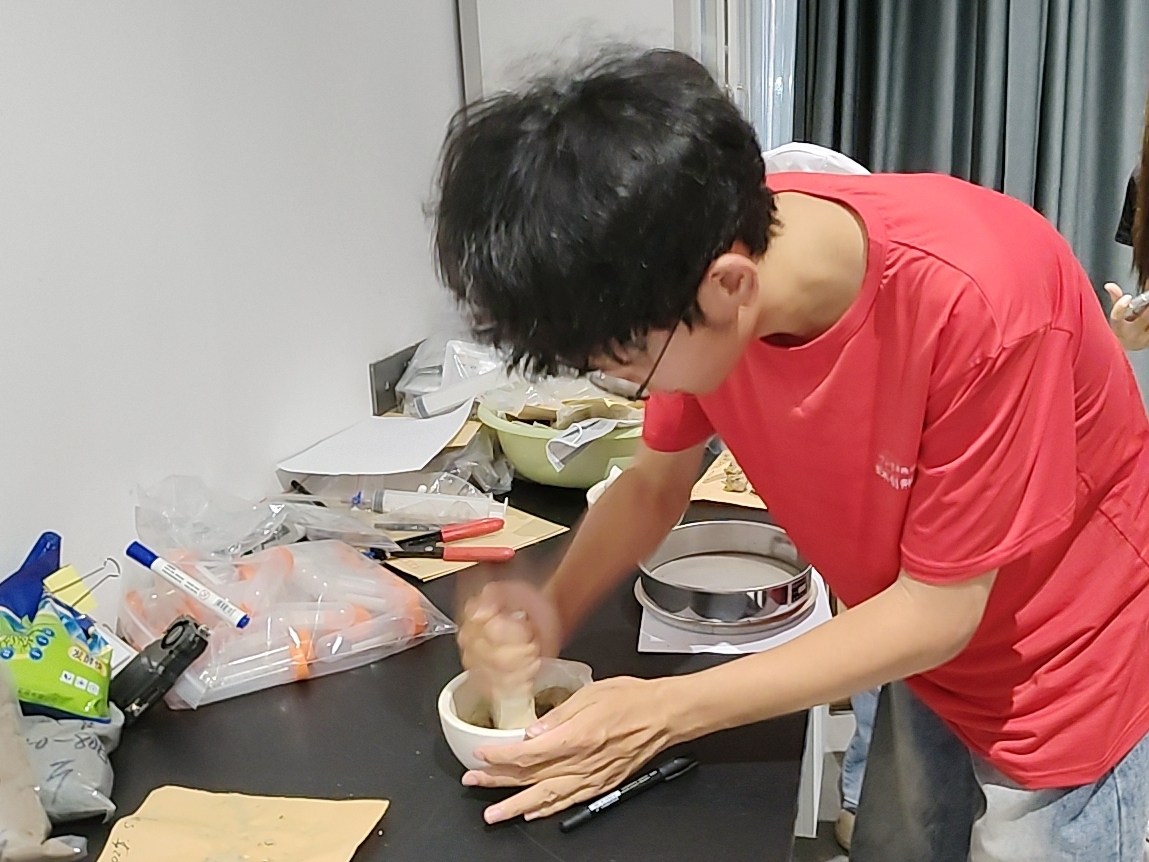

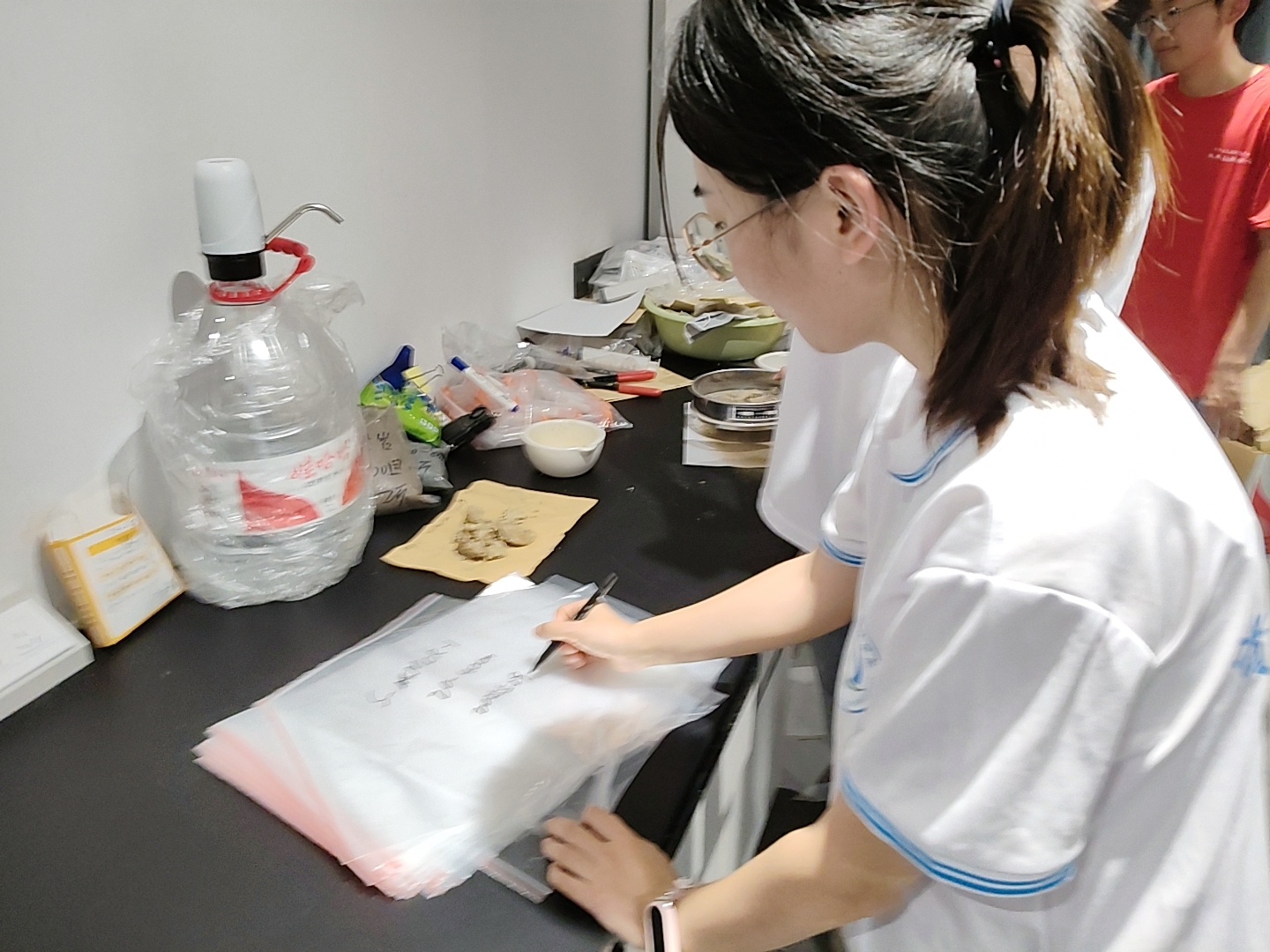

当日下午,实践队在研究生梁锦鹏带领下深入试验田开展分层教学。实验室组的同学研磨土壤样本,分析成分对作物生长的影响;田间组的同学使用专业仪器测量水稻叶绿素含量与植株长度,实时记录长势数据。通过亲手操作智能监测设备,队员惊叹科技对农业的重塑。研究生结合科研项目详解现代农艺技术如何提升水稻品质与产量,让抽象理论在泥土中生根。

走村入户:把论文写在乡野需求上

8日至9日,实践队深入仁贤、云龙等四镇,完成百户种植大户走访。“我们种了一辈子地,按老方法省心,对新技术的效果和成本有顾虑。”面对回龙镇农户梁光英的坦言,队员们精准捕捉痛点。调研发现四大核心问题:传统耕作主导,技术应用率低;干旱加剧导致减产;农机补贴政策待完善;地形限制农机的使用。对此,团队针对性地推广机械化侧深施肥技术与水稻旱覆膜直播技术,多功能一体机实现施肥、旋耕、覆膜、播种一体化,节水节肥抑草。

“覆膜后保水又抑草,省工省力!”云龙镇刘春兰现场表示将试用。

竹海文脉:生态与文化双赋能

10日,实践队开启生态文化溯源之旅。首先,实践队前往三峡竹博园,剖析竹材环保价值,感悟“以竹代塑”的可持续发展智慧;接着他们前往了双桂湖湿地,观察金钱草净化水质功能,透过实时鸟类监测屏理解“地球之肾”的生物多样性保护意义;最后,他们参观了梁平博物馆,从巴渝驿道沧桑足迹到航天荣光,触摸千年文脉,感悟“生态兴则文明兴”的真理。

![]()

双动力宣讲:农机与环保进乡村

11日,安胜镇金平村迎来“农机培训+环保科普”双宣讲。博士生梁锦鹏详解侧深施肥技术对减少面源污染的生态价值;研究生殷泷演示旱直播覆膜一体机操作,强调可降解秸秆膜对农药减量的贡献;王至硕结合病害图谱,传授稻瘟病、二化螟等病虫害“预防为主”的科学防治策略;实践队队员刘锶煜以“淘米水浇花”“纸张双面用”等妙招,将低碳生活融入村民日常;实践队队员许潇文讲解化肥滥用对河流生态的危害,倡导循环农业理念。

尾声·金穗垂首向大地

当成百份调研问卷化作技术推广的精准导航,当百余名村民手中紧握的科普手册映亮绿色生产的星火,西南大学“禾韵乡研”实践队用沾满泥土的双脚丈量出青春的厚度。从科技小院试验田里的第一株秧苗,到竹海湿地中摇曳的生态密码;从劳模手中接过的奋斗火炬,到葛根产业里萌发的"碳"索新芽——这场以乡野为课堂的实践,早已超越技术传播的范畴,成为一曲"知"与"行"的壮美和鸣。乡村振兴的道路上,他们一直在行动。